Hoy hace 50 años de la muerte de Franco. Un dictador que ocupó el poder matando, que lo consolidó matando y que terminó su vida matando. La muerte de Franco no conllevó la inmediata llegada de la democracia, ni mucho menos. Fue condición de posibilidad, eso sí, porque hasta su fallecimiento no se activaron todos los resortes para el cambio de régimen que España necesitaba. Pero las condiciones para que ese proceso que desembocó en la Constitución de 1978 se diera, se habían ido desarrollando antes.

La guerra civil y el franquismo instalaron en España un retraso secular de entre dos y tres décadas en todos los aspectos. Pero el franquismo no fue una época lineal. A partir del año 59 y con los planes de estabilización, nuestro país conoció una profunda transformación. Importantes flujos de inversión desarrollaron una industrialización tardía, de medio y bajo valor, pero que fue suficiente para fomentar un éxodo migratorio interno de la España rural a la urbana. Entre 3 y 4 millones de personas de una población de 30 millones al inicio de la década. Si añadimos otros dos millones que se fueron al extranjero, tenemos el mapa de una década de importantes transformaciones sociales y económicas.

España (tal vez sea la vida) es un país de paradojas. Aquel proceso de modernización tardía de un país regido por una dictadura liberticida empezó a generar las contradicciones que permitirían la superación de la propia dictadura. Porque esa industrialización parcial y ese desplazamiento de población generó las condiciones para la creación de un nuevo proletariado que anhelaba unas mejores condiciones de vida, en generaciones menos traumatizadas por la guerra civil y el terror de estado de los años de la postguerra y las hambrunas. Ese es el ecosistema en el que surgen las Comisiones Obreras. Reivindicar unas mejores condiciones de trabajo y de vida chocan con los límites de un sistema opresivo y autoritario. El franquismo (que para nada es un régimen tan estúpido como se ha querido hacer ver algunas veces) comprende las dinámicas sociales que se abren. Habilita una suerte de paternalismo de estado con la ley de convenios, el papel del sindicato vertical, o la construcción de cientos de miles de viviendas. Todo con la intención de hacer viable la pervivencia del franquismo en un contexto socioeconómico distinto. El destino programado por los vencedores de la guerra, como escribiría Vázquez Montalbán, no cuenta con el árbol talado que retoña de Miguel Hernández, y que la oposición (sobre todo del PCE) y la articulación de las comisiones obreras, van a pugnar por canalizar esos nuevos anhelos de vida mejor en términos materiales, a una reivindicación asociada: democracia y libertad.

Pero hablaba de paradojas porque aquel proceso fue también la constatación de la segunda normalización internacional del franquismo. En el contexto de la guerra fría, EEUU consideró que la dictadura era un sistema tolerable dentro de la partida de ajedrez geopolítica para contener “el comunismo” en el sur de Europa. Una vez más la España democrática, el pueblo republicano, era abandonado por las democracias liberales como lo habíamos sido en el 36 por las democracias europeas. Una vez más solos y solas en mitad de la tierra.

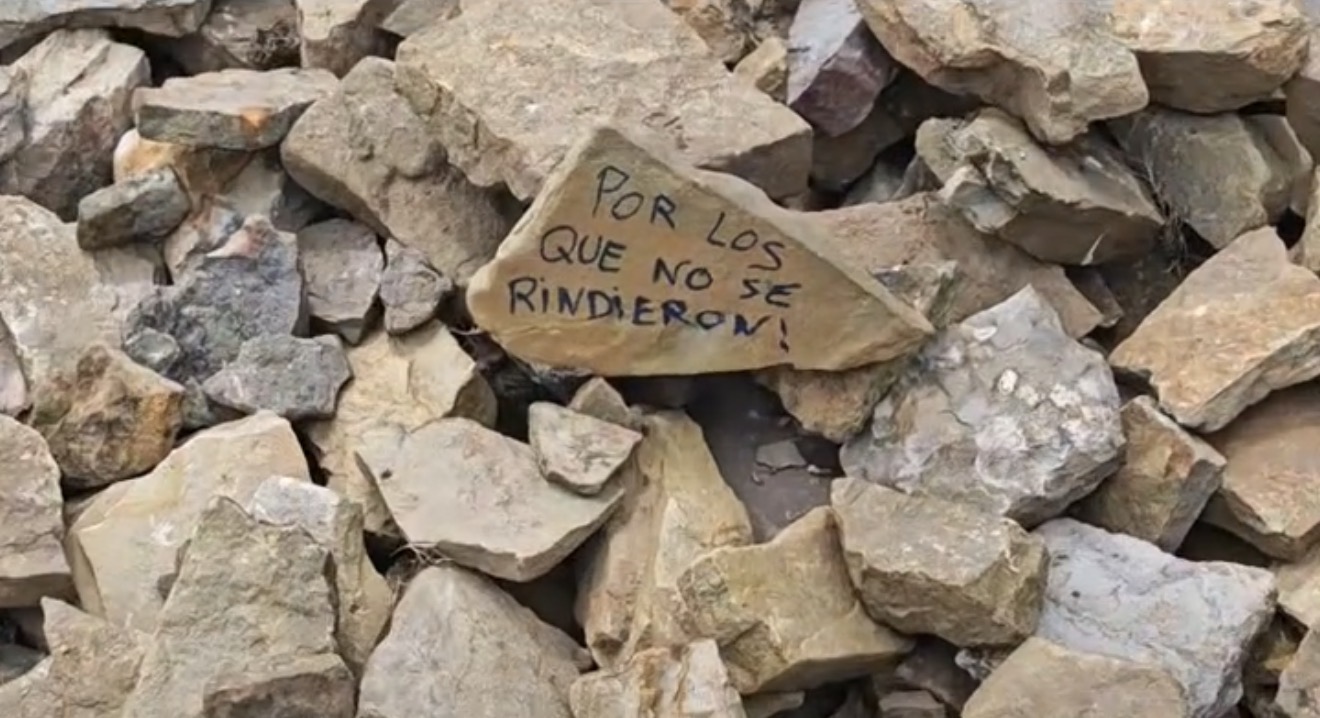

Hoy, 20 de noviembre de 2025, a 50 años de la muerte del dictador, es día para recordar a quienes nunca se rindieron.

A esa España rebelde, demócrata, abandonada por todos. Que construyó la resistencia en la negra noche del hambre y las decenas de miles de asesinados y fusilados de la postguerra, que todavía hoy llenan de oprobio las cunetas de nuestros caminos. En esa trinchera infinita que extendió un régimen que pretendía extirpar a una parte del país, mediante la cárcel, el exilio, y la muerte. A quienes, en los campos de exterminio nazis portaban los triángulos azules -que no rojos- porque no eran catalogados como presos políticos, sino como apátridas, ya que los canallas que habían ocupado el estado, ni siquiera les reconocían su condición de compatriotas.

A esa España que fue abriéndose paso a la luz en los citados años sesenta a través de la lucha obrera, vecinal, de las iglesias de barrio, o de los movimientos universitarios, pese a la represión que podía costar cárcel, tortura, y a veces -otra vez- la muerte.

A quienes tras la muerte de Franco no se resignaron, una vez más, al destino prefijado y protagonizaron la mayor galerna de huelgas y movilización social de nuestra historia, para cambiar el curso de los acontecimientos. En el año 1976, con todos los estamentos represores del franquismo plenamente operativos, se contabilizaron en España 40.170 huelgas (106 millones de horas de huelga), y el número de huelguistas ascendió a 2.519.000.

A quienes lo dieron todo para que España transitara a una democracia, a un país libre, que permitiera el empoderamiento de los y las nadie, de las clases populares, de la clase trabajadora. Con gratitud eterna.